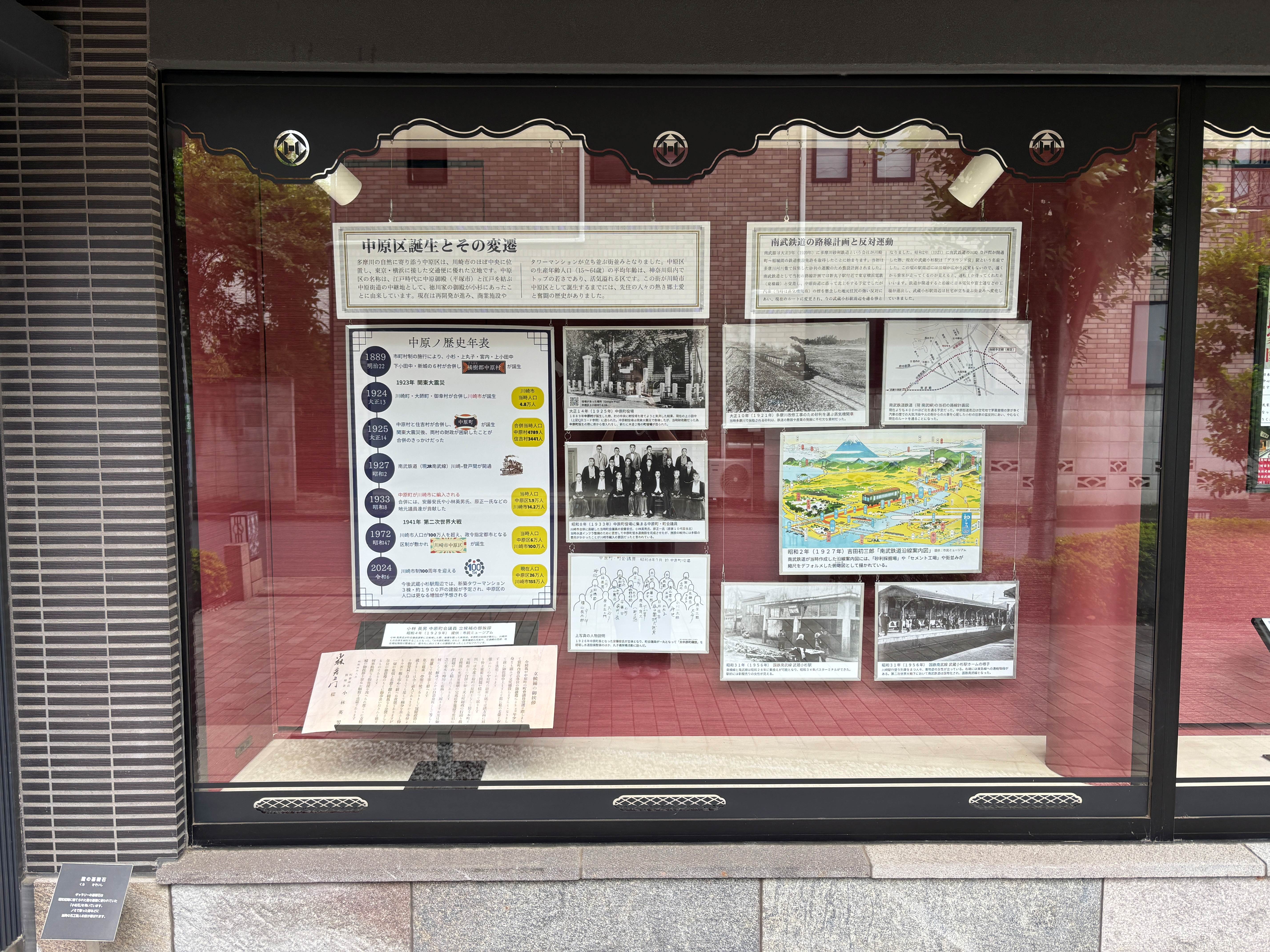

GATE SQUARE小杉陣屋町のギャラリーにて、新展示が始まりました。

今回は「中原区誕生とその変遷」・「南武鉄道の路線計画と反対運動」の2つのテーマを紹介しています。

GATE SQUARE小杉陣屋町のある川崎市中原区の誕生と成り立ちを年表と写真で解説しています。

中原区の由来は、かつて江戸時代に中原御殿(平塚市)と江戸を結ぶ中原街道の中継地として、徳川家の御殿が小杉にあったことに由来しています。

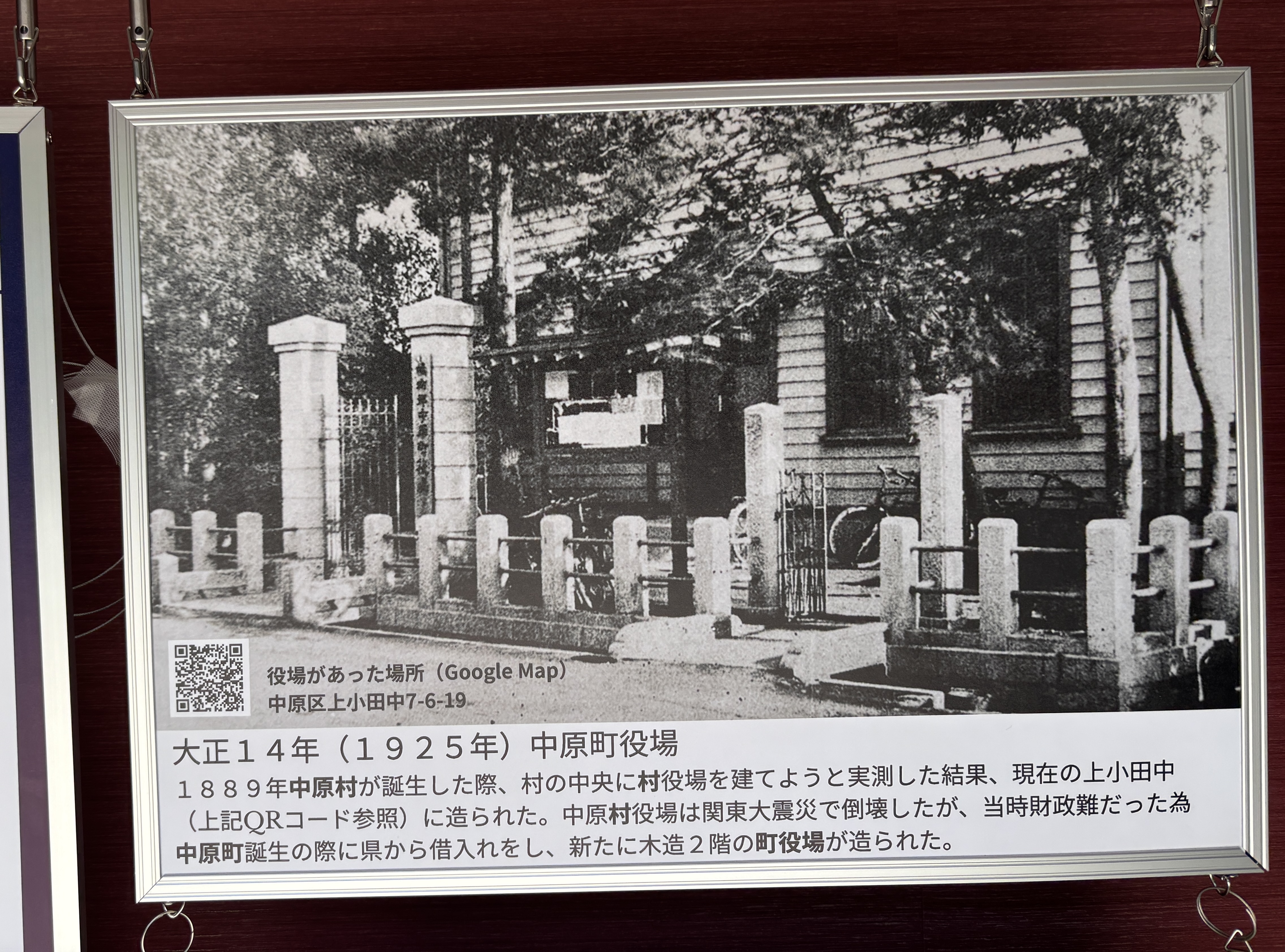

1889年、日本で市町村制の施行により、小杉・上丸子・宮内・上小田中・新城の6村が合併し、「橘樹(たちばな)郡中原村」が誕生しました。

その後、1924年に川崎町・大師町・御幸村が合併し川崎市が誕生した際にはまだ中原は川崎市には含まれていませんでした。

翌年1925年に、中原村は住吉村と併合し中原町となりました。

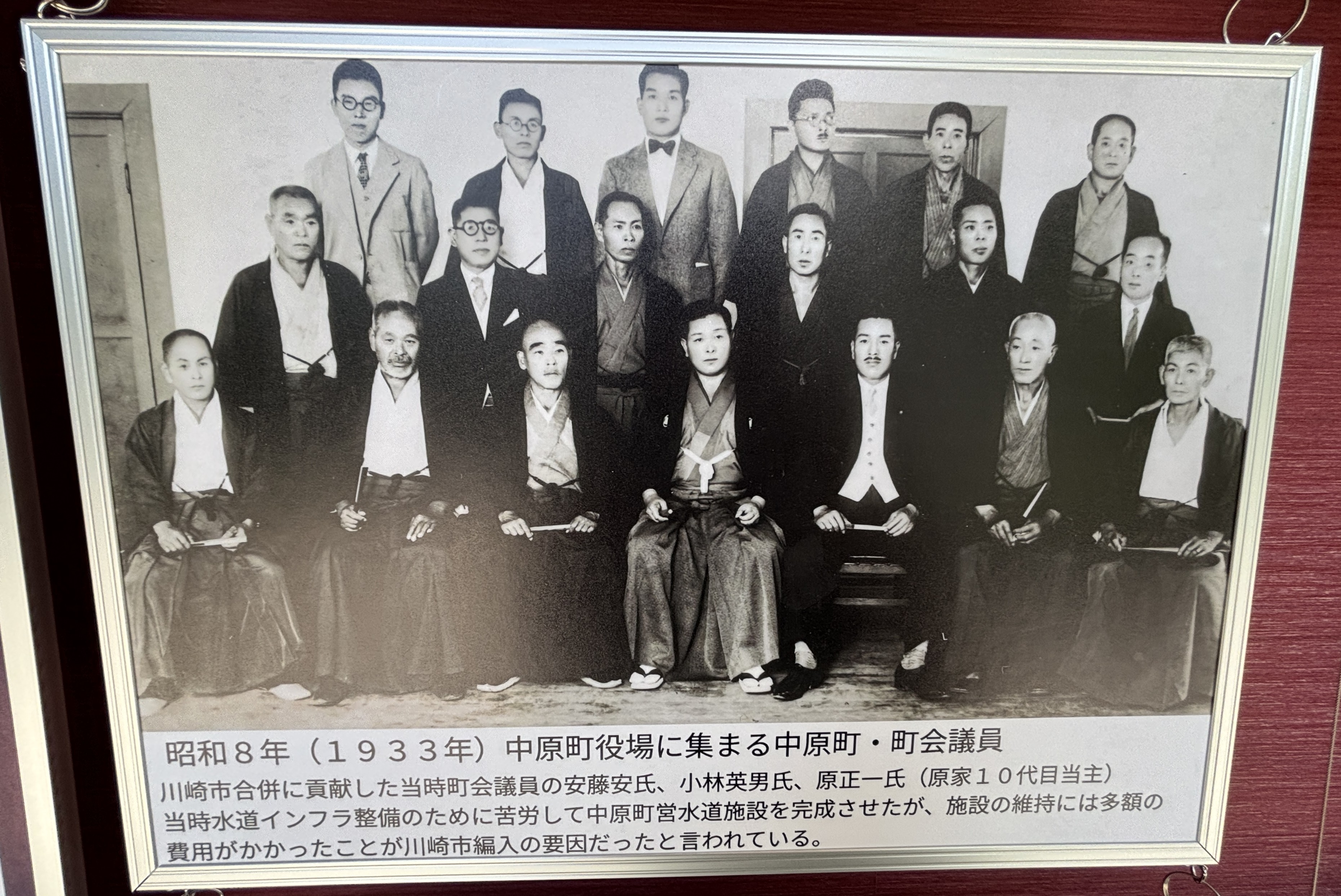

当時の中原では二ヶ領用水や井戸水を飲用水としていましたが水質悪化や伝染病予防のため、当時町長であった安藤安氏の貢献もあり、念願の町営水道施設が1928年に完成しました。

水道設備の維持には多額の費用がかかったこともあり、負担軽減のため打開策として、川崎市との合併が検討されました。

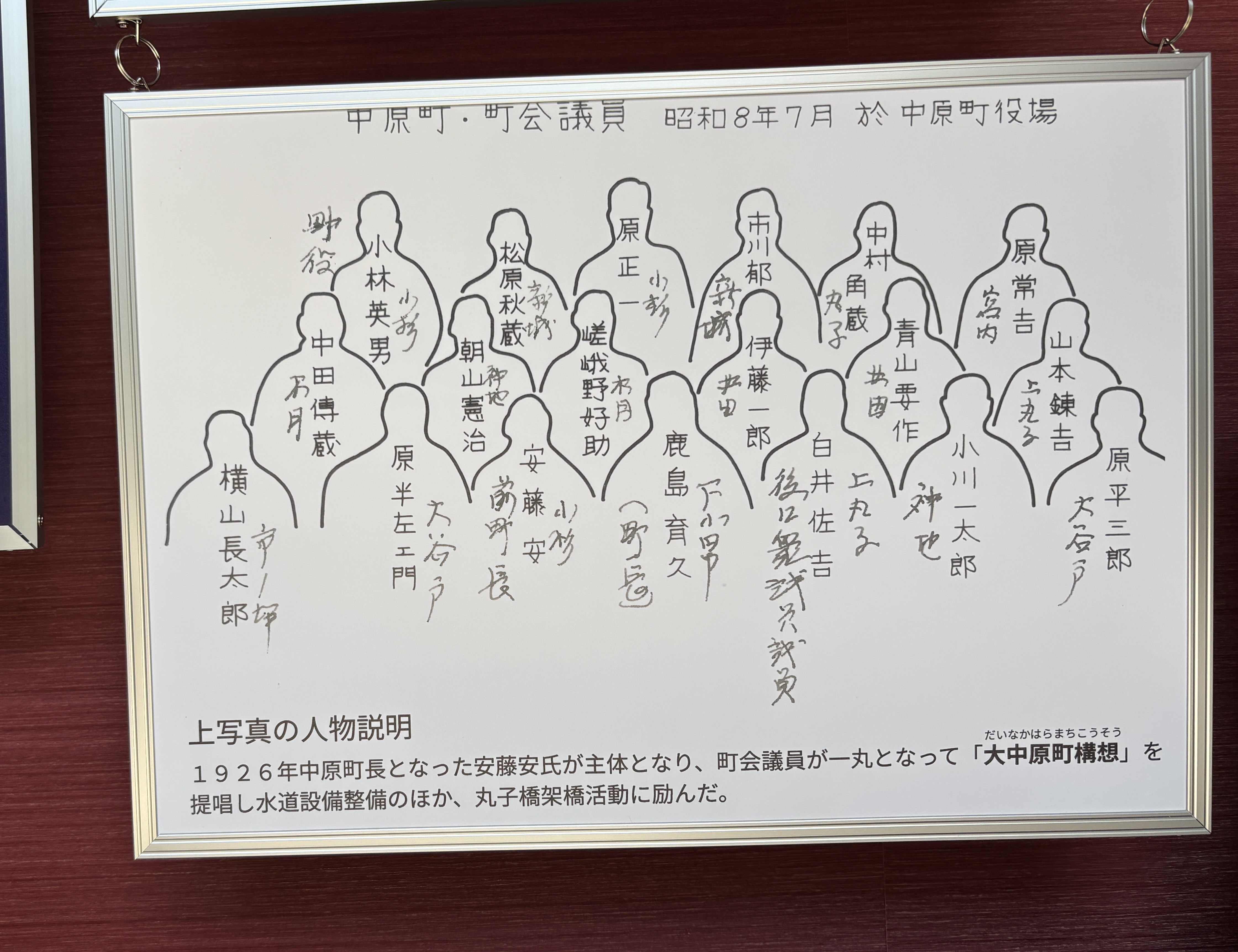

当時、合併にあたっては地元町会議員である安藤安氏や、小林英男氏、原正一氏(原家10代目当主)などが「大中原構想」を唱え合併活動に奔走したと言われています。

本展示では、1929年当時町会議員に立候補した小林英男氏が、後援を願った「立候補の御挨拶」も展示しています。

本資料には当時中原町が、財政難や、教育・社会福祉施設の不足、交通網の整備など様々な問題を抱えていたことが記されています。

当時の人々の、この街に対する熱意が伝わる非常に貴重な資料です。

二つ目のテーマである「南武鉄道の路線計画と反対運動」についてもご紹介します。

中原区の発展に大きな役割を果たしたのが、南武線です。

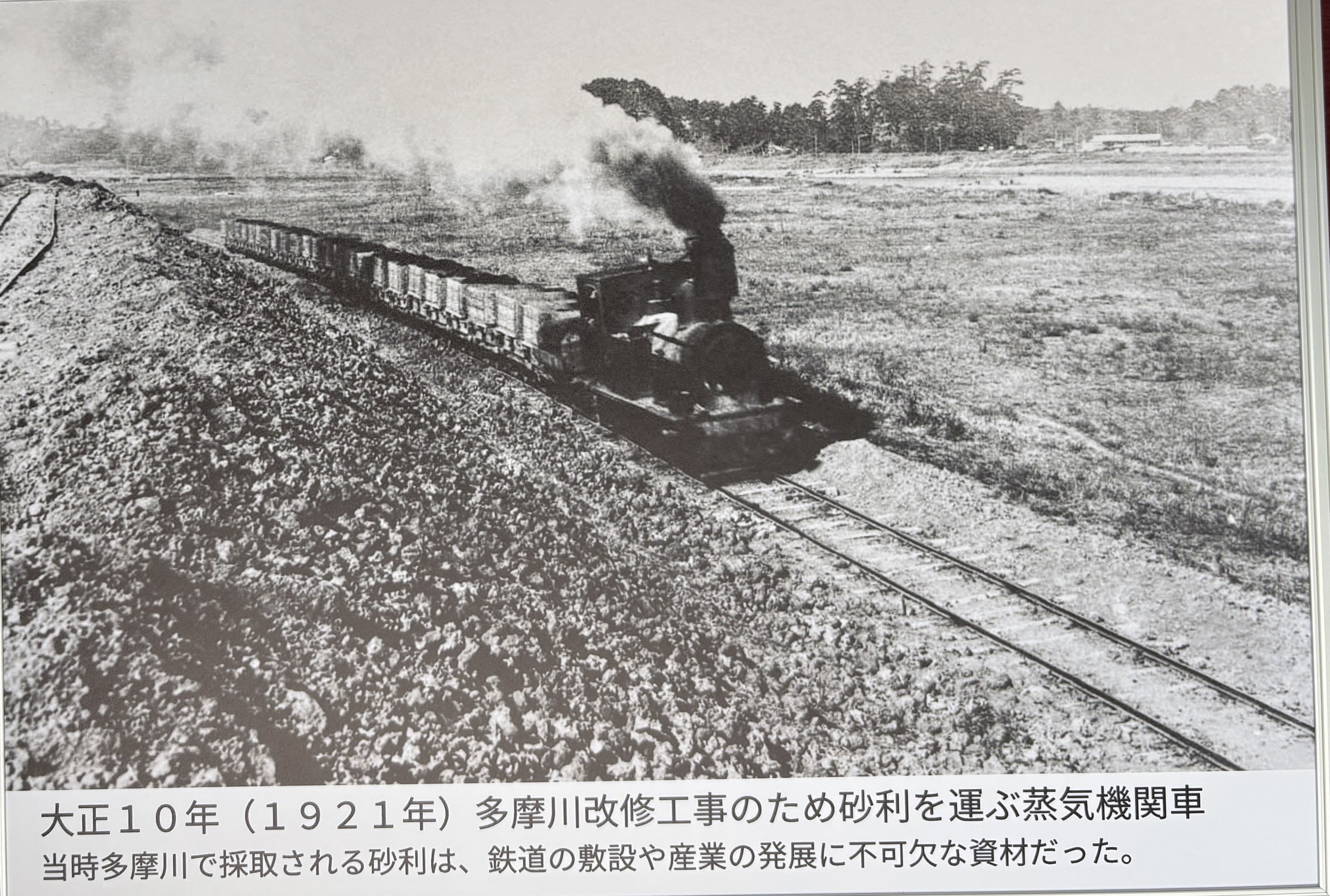

南武線は、元々「南武鉄道」として多摩川河川敷で採集された砂利を運搬するために敷設を計画されました。

当時、砂利は道路や線路に敷いたり大正時代になるとコンクリートの材料としたり、産業の発展に不可欠なものでした。

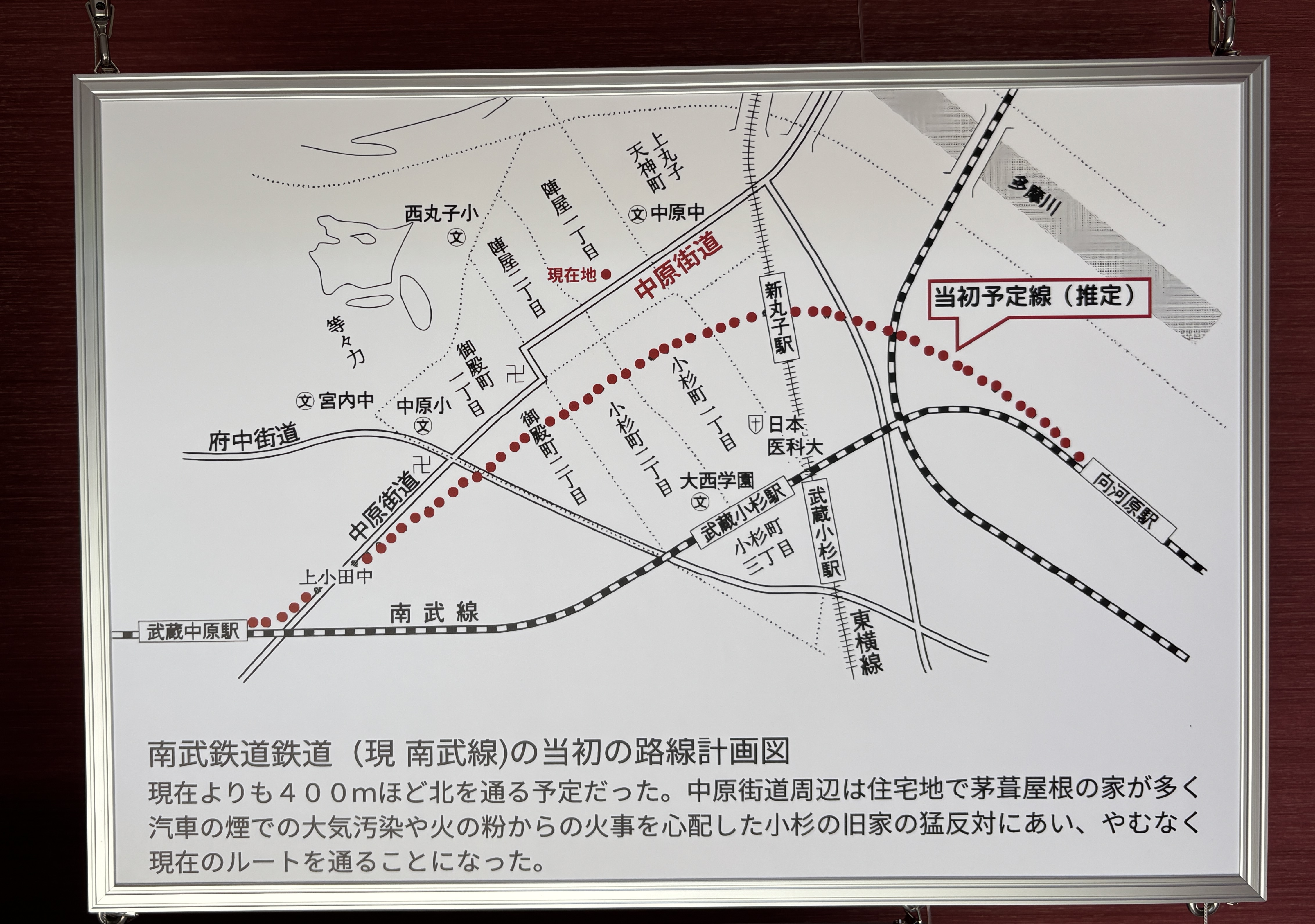

南武鉄道敷設計画当時は、多摩川沿いからGATE SQUARE小杉陣屋町のある中原街道近くを通るルートで計画がされていました。

しかし当時は蒸気機関車で、真っ黒な煙での大気汚染や火の粉からの火事を懸念した小杉の旧家の人々の猛反対にあい、南武鉄道は現在の武蔵小杉駅周辺を通ることとなりました。

今回の展示では、南武線開通当時のパンフレットであった「南武鉄道沿線案内図」も紹介しています。

こちらは大正から昭和にかけて活躍した、吉田初三郎の描いた俯瞰図です。

大きな富士山を背景に、縮尺をデフォルメした南武線沿線の町並みやセメント工場、砂利採掘場などが描かれています。

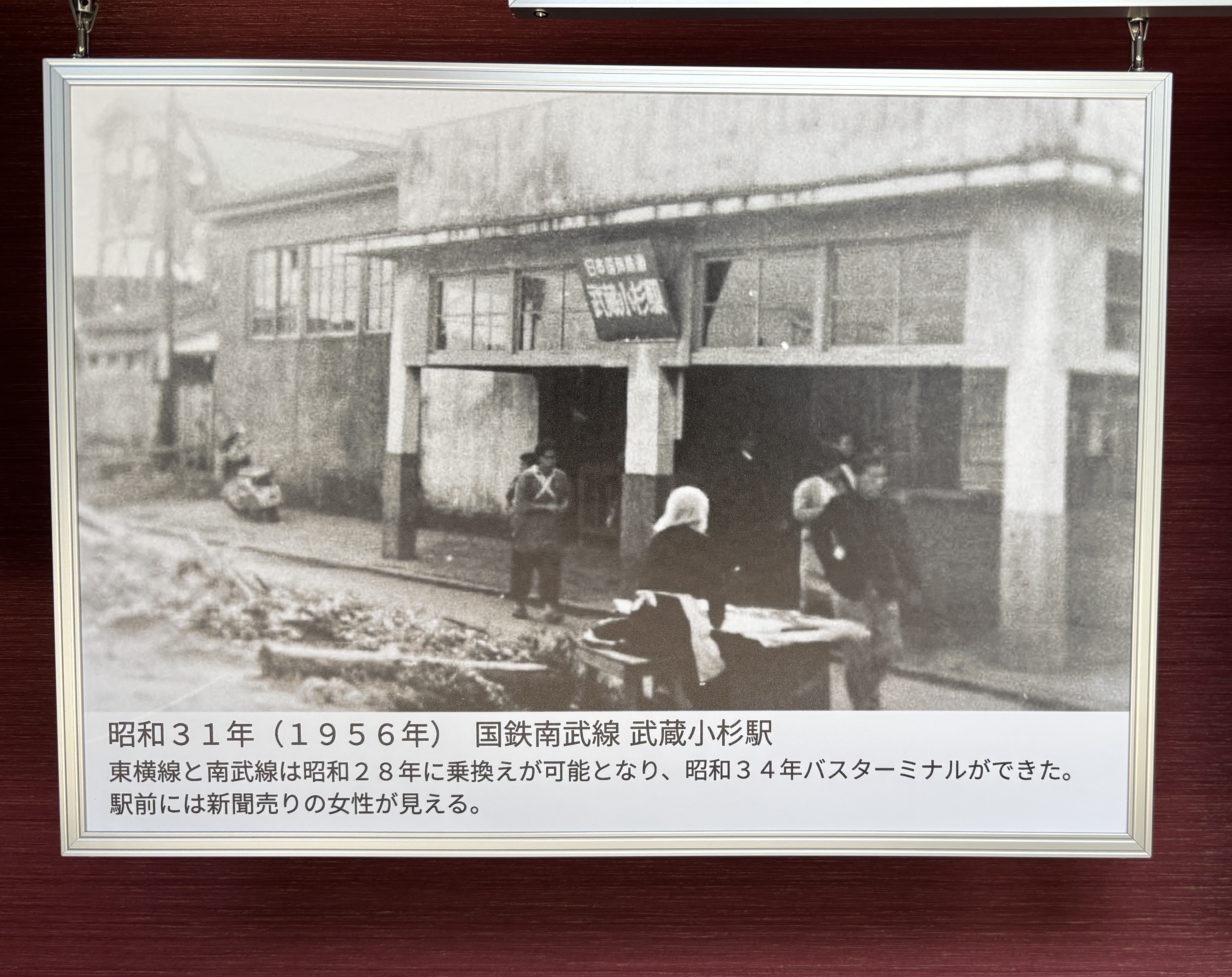

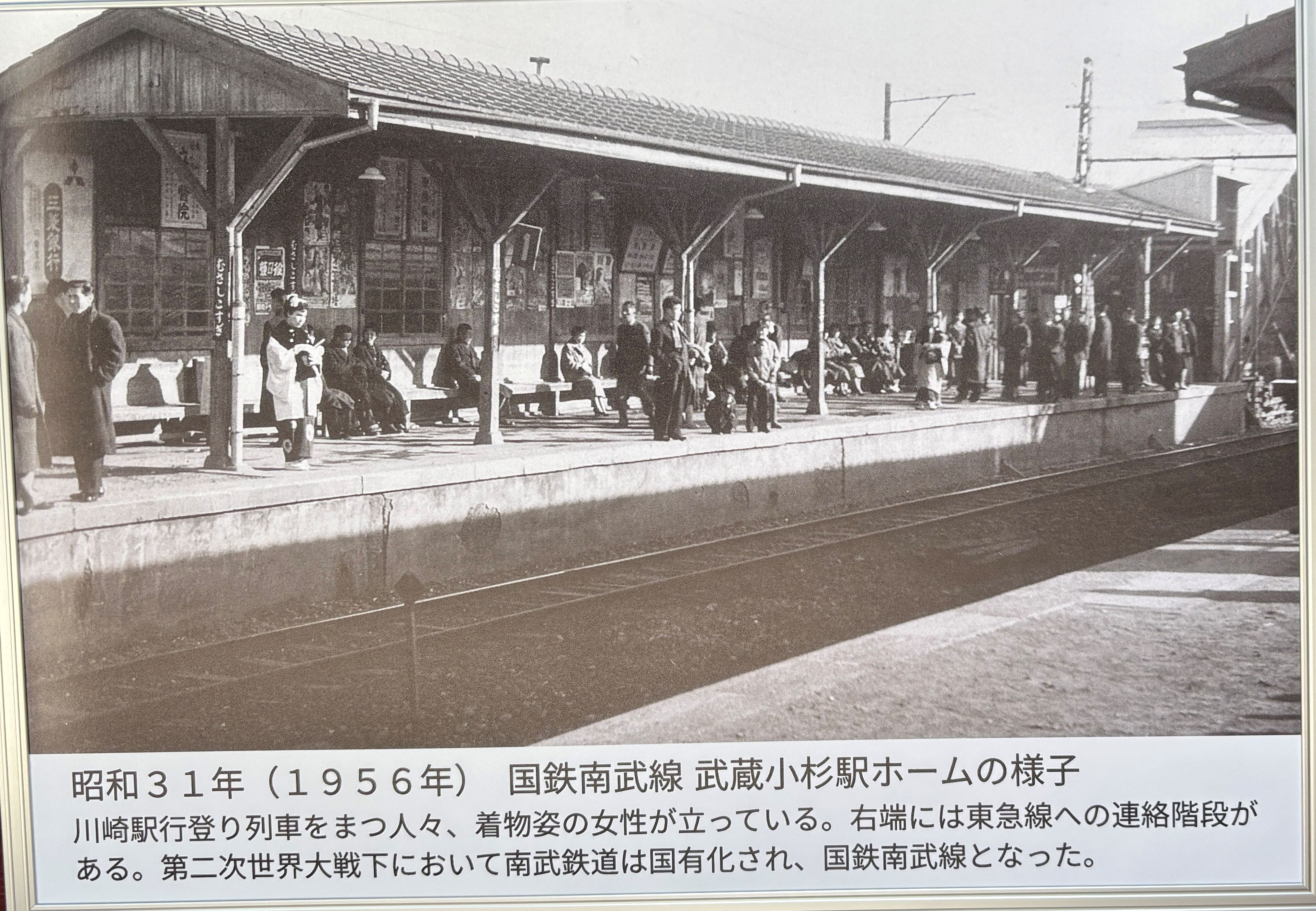

またギャラリーでは、1956年頃の武蔵小杉駅の写真も紹介しています。

第二次世界大戦中、国有化され国鉄(現JR)南武鉄道となりました。

南武鉄道と東横線は、1953年に武蔵小杉で乗り換えが可能となり多くの工場や進出し従業員が乗り降りすることで、小杉の駅前は商店街が賑わいを見せるようになりました。

是非GATE SQUARE小杉陣屋町のギャラリーにて、中原の成り立ちと歴史の変遷に触れてみて下さい。