9月9日(日)は小杉神社例大祭が開催され

GATE SQUARE 小杉陣屋町の陣屋門プラザでは、

今年も神酒所を設置し、お神輿と担ぎ手をお迎えしました。

当日は快晴で、爽やかな青空が広がりました!

お祭りには絶好のお天気となり、士気が高まります!

今年は初めてのぼりもご用意させていただきました。

GATE SQUARE 小杉陣屋町のロゴに、

「神酒所」と大きく記しています。

ここで少し豆知識を・・・

お神輿の列の先導から神輿の後ろまでの一連の行列のことを

「渡御列(とぎょれつ)」 と言います。

先頭の並ぶ人は必ず錫杖(しゃくじょう)を持っており、

歩くときは地面を引きずり、止まる時は地面を突いて、錫杖の音を響かせます。

これには渡御列の露払いの意味があります。

しゃらんしゃらんと鳴り響く錫杖の音が、

お神輿がやってくることを告げてくれるのですね。

さあ、いよいよお神輿の登場です!

オイサー、オイサーの掛け声と共に、大きな神輿がやってきました。

小杉神社の神輿は、その重さが何と1トン!

熟練の担ぎ手たちが声とリズムを合わせるからこそ、

力強く迫力のある神輿担ぎが見られるのです。

恒例の梨やジュース、缶ビールなどをご用意していましたが、

お陰様であっという間に品切れとなる盛況ぶり!

渡御の立ち寄り時間を終え、

お神輿は次の神酒所へと向かいます。

今回の例大祭でも、お神輿の一行は勿論、

GATE SQUARE 小杉陣屋町にお住まいのご入居者様、

ご近所の方など、多くの方にお集まりいただきました。

最高気温30℃を超える大変暑い中、

皆さま本当にお疲れ様でした!

また来年も楽しみにお待ちしております。

残暑が厳しい日が続いていますが

皆さまいかがお過ごしでしょうか。

9月17日(月)は敬老の日。

「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日」

とされています。

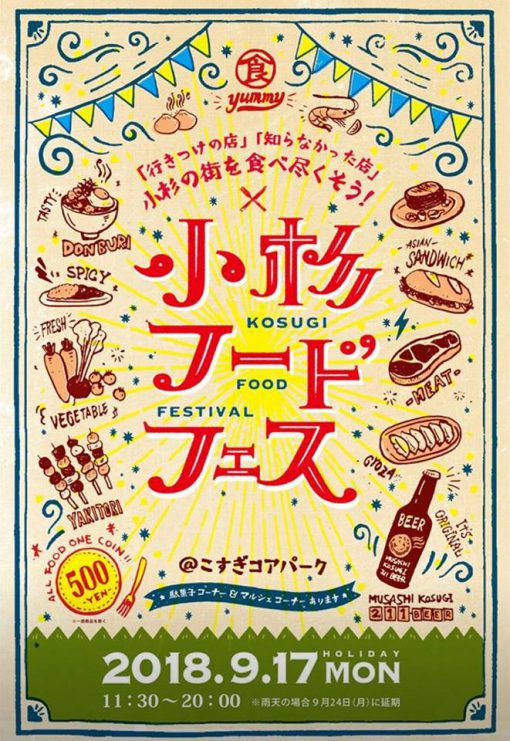

この日、武蔵小杉駅前のこすぎコアパークでは

世代を超えて楽しめる「食」のイベント

「小杉フードフェス」が開催されます!

「小杉フードフェス」は「食」を通じて街の魅力を発信しようという目的の下、

中原区地域を盛り上げて活性化し、

また、地元の企業や商店、住民どうしの連携や交流の場の創出を目指しています。

発起人はイタリアン酒場「NATURA」の河合倫伸社長

武蔵小杉、新丸子、元住吉など、地元から多種多様なお店が一堂に会し、

こだわりの味をお手軽価格で楽しめるイベントです。

第1回目を開催した2017年は22店が出店。

武蔵小杉発のクラフトビール「小杉ホワイト」が解禁されるなど、

大盛況を見せました。

出店店舗のPRになるだけでなく、地域内外の人を集めることで

中原区という街のブランディングにも繋がるイベントとなっています。

「小杉フードフェス」のFacebookには今年の出店店舗の紹介も載っていました。

今から待ち遠しいですね!

*9月7日(金)時点掲載の紹介店舗

KOSUGI CURRY(カレー)

Tosaka-na Dining Gosso(鶏と野菜の専門店)

博多禿鷹(ラーメン)、臥薪(魚介料理)

ROCCOMAN(餃子)、たいら(鶏料理)

アジアンビストロ Dai、IL VENTO(イタリアン)

(昨年の様子)

- 会場はたくさんの人で賑わいます

- おいしそうなお店が軒を連ねます

- 20時まで開催なので夜も楽しめます

- ステージ企画もお楽しみ♪

今年も飲食店の出店は勿論、

ミニライブ等のステージパフォーマンスも多数企画されており、

食もエンターテイメントも楽しめそうですね。

3連休の最終日という方も多いと思いますので、

活気溢れる街で地元の一品と街の盛り上がりを堪能してみてください。

小杉フードフェス

日程:9月17日(月・祝)

*荒天の場合は9/24(月・祝)に延期

時間:11:30~20:00(コアパーク以外は11:30~16:00)

場所:こすぎコアパーク

(〒211-0063 川崎市中原区小杉町3丁目472)

*地図上赤枠(駅前道路)は歩行者天国のため、

11:00~17:00は車両進入制限時間帯となります。

暦の上では秋に突入していますが、

まだまだ残暑の厳しい日が続いていますね。

今回は日本民家園で行われる秋らしいイベント

「お月見デー」をご紹介します。

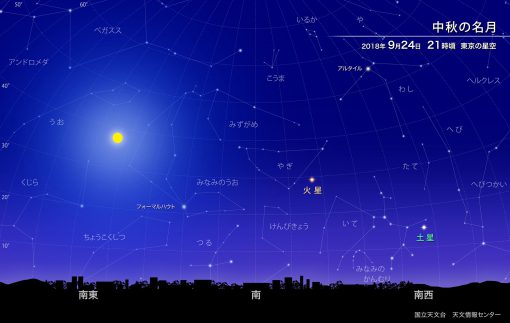

そもそも「十五夜(じゅうごや)」とは、

旧暦8月15日(新暦9月15日)前後に訪れる満月の日のこと指します。

この時季の月が一年で最も美しいとされることから「中秋の名月」

里芋をお供えすることが多いことから「芋の名月」

といった呼び方もされます。

2018年の十五夜は9月24日(月)です。

日本民家園では開園時間を延長し、

かわさき宙と緑の科学館とコラボして

様々なお月見を楽しむイベントを開催予定です。

中秋の名月を眺めるだけでなく、

月の観察や勉強もできる素敵な機会なので、

是非ご家族、ご友人皆さまで秋の夜空をお楽しみください。

◇十五夜トーク

・時間:17:00~(約20分)

・場所:旧佐々木家

*民家園、科学館の職員さんから十五夜にまつわるお話を聞けます。

◇昔の灯り体験

・時間:17:30~19:15

・場所:旧江向家

*囲炉裏の火を使った生活をしていた頃の明るさを体験します。

◇民家園で月観察

・時間:18:00~19:30

・場所:旧江向家、旧山田家

*曇天・雨天の場合は中止

*望遠鏡を使って月の観察をします。

◇年収行事展示「十五夜」

・時間:開園中見学事由

・場所:旧原家、旧佐々木家、旧三澤家、旧井岡家

ちなみに・・・

国立天文台によると、十五夜当日は

南東の方角に月が見える予想となっています。

当日は是非、秋の夜空を眺めてみてください。

「お月見デー」詳細

*開園時間17:00~20:00(入園は19:30まで)

*詳細はホームページでもご確認ください。

日本民家園

神奈川県川崎市多摩区枡形7-1-1

<アクセス>

鉄道

・小田急線「向ヶ丘遊園駅」南口から徒歩13分

・JR南武線「登戸駅」生田緑地口から徒歩25分

バス

・小田急線「向ヶ丘遊園駅」南口バスターミナルより

川崎市バス【溝19】おし沼経由「溝口駅南口」行き乗車

⇒「生田緑地入口」下車、徒歩3分

・南武線「武蔵溝ノ口駅」、東急田園都市線「溝ノ口駅」南口バスロータリーより

川崎市バス【溝19】「生田緑地入口」経由「向丘遊園駅南口」行き乗車

⇒「生田緑地入口」下車、徒歩3分

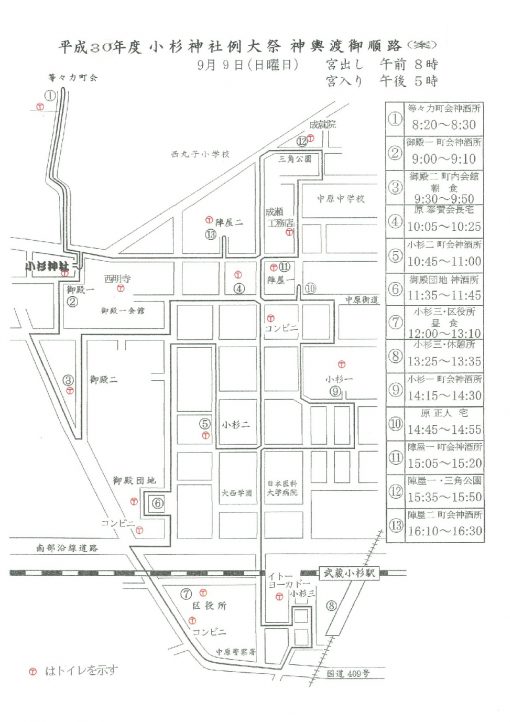

今年も小杉神社の例大祭が開催されます。

小杉神社は等々力緑地の南に隣接する神社で、

天照大御神(あまてらすおおみかみ)と日本武尊(やまとたけるのみこと)を

御祭神として祀っています。

毎年9月第2日曜日に例大祭が催され、

神社の参道に露店が出たり、

地元中学校の和太鼓、ブラスバンドなどの奉納芸能が行われます。

またお祭りには欠かせないお神輿も、

朝から1日をかけて武蔵小杉の街を練り歩き、

担ぐ者、見る者、地域が一体となって楽しめるイベントとなっています。

GATE SQUARE 小杉陣屋町の陣屋門プラザは

今年も神酒所となって担ぎ手の休憩場所としてご協力させていただきます。

(14:45~14:55を予定しています。)

季節の果物と、

大人の方にはお酒、お子様にはジュースなどを準備しておりますので、

皆さまぜひお集まりください。

まだまだ暑さが残る日々が続きますが、

ご家族やご友人をお誘いあわせの上

地元のお祭りをお楽しみください。

◇昨年の様子

◇小杉例大祭 ご案内

日 程:9月9日(日)

時 間:宮出し 午前8:00

宮入り 午後5:00

神酒所:GATE SQUARE 小杉陣屋町の陣屋門プラザ

(中原区小杉陣屋町1-15-20)

*順路図では「⑩原正人宅」となります。

*14:45~14:55を予定しています。

8月23日は、二十四節気の一つ「処暑」です。

暦の上では、暑さも収まり吹く風にも涼しさが加わる時季とされますが、

まだまだ残暑が続いていますね。

お盆・夏休みを故郷や行楽地で過ごされた方も多いと思いますが、

先日新しいカフェスポットが武蔵小杉の駅前に誕生したということで、

早速お店に訪れてみました♪

当社の代表原が事業推進理事として携わっている

小杉町3丁目東地区の再開発事業

その組合事務局が定期的にワークショップや工作体験等

多彩なイベントを開催しているのが“Kosugi 3rd Avenue LABO”です。

※直近では8月25日(土)に「ネコのお面をつくろう」を開催予定です。

詳細はコチラ

このおしゃれなLABOに、平日昼間限定で

ハンドドリップコーヒーのショップがオープンしました!

武蔵小杉駅を出て、こすぎコアパークのすぐ目の前

特徴的な壁面アートがお出迎えしてくれます。

- おしゃれな看板を発見!

- 入口はこちらです♪

入口そばにはKosugi 3rd Avenue The Residenceや

ワークショップのチラシが置かれています。

店内のインテリアは木の温もりを感じられ

スクリーンにはKosugi 3rd Avenue The ResidenceのCMが流れています。

カフェは曜日によって出店しているお店が違います。

それぞれの出店日に行ってみましたのでご紹介します。

2B cake & coffee(月、火、水)

普段は店舗を構えていませんが、

このLABOのカフェのために期間限定で出店中とのこと。

手作りの焼き菓子が自慢です♪

フルーツを使ったパウンドケーキに

チーズケーキ、スコーン等

美味しそうなスイーツが並んでいます。

ドリンクは勿論コーヒーで・・・。

ホットコーヒー(グアテマラ・ブエナビスタ)と

水出しアイスコーヒーをオーダーしました。

イチジクのパウンドケーキも一緒に♪

しっとりした生地にイチジクの程よい酸味と甘味が合います。

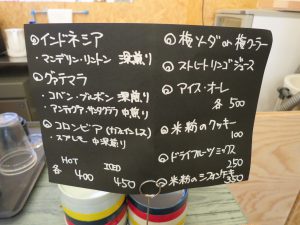

Cafe OrangeBule(木、金)

普段は元住吉駅・オズ通りにお店を構えています。

サッカーとバイクが大好きなマスターの

こだわりの詰まったコーヒーメニューを楽しめます♪

コーヒーは全種ホット、アイスどちらにも対応しているそうです。

コーヒー以外のドリンクもあります。

スイーツは随時変わるそうなのですが、

この日は米粉のシフォンケーキと

ドライフルーツ、ナッツのセットが置いてありました。

ホットコーヒーとドライフルーツを注文。

意外な組み合わせですが、これが結構合うんです!

こちらは別日にいただいたアイスコーヒーとシフォンケーキ

シフォンケーキは日によって味も変わるようなので

何が味わえるかはお楽しみ!

コーヒーはお好みの味や一緒に食べるスイーツに合わせて

色々アドバイスしてくれました。

是非遠慮なくリクエストしてみてください。

コーヒーの飲み比べ、スイーツの食べ比べをするのも

楽しそうですね♪

武蔵小杉駅周辺にお出かけの際は

是非こだわりのカフェを訪れてみてください。

Kosugi 3rd Avenue LABO コーヒーショップ

<アクセス>

川崎市中原区小杉町3-426 旧清水ビル1F

<営業時間>

平日:11:00~17:00

*曜日により出店するお店が異なります。

平成最後の8月を迎えました。

学校は夏休みに入り、お出かけの機会が増えた方も

多いのではないでしょうか。

今回は、夏休み中のお子様は勿論、

ご家族皆さんで楽しめる夏のイベントをご紹介します。

8月19日(日)、生田緑地(川崎市麻生区)では

「虹の架け橋」をテーマとして「サマーミュージアム」を開催します。

日本民家園、かわさき宙と緑の科学館、岡本太郎美術館が

ひとつの“ミュージアム”となって

様々な体験イベントが催される予定です。

日本民家園では「納涼民家園―水とあそぼう!―」と銘打ち、

水遊びや、昔の人が夏を快適に過ごすための工夫などを体験できます。

当日、浴衣・甚平を着用の方は入園料が無料になる嬉しい特典も♪

開演時間も延長されますので、

夕方の近づいた涼しい時間帯から楽しむこともできますね。

夏休みの楽しい思い出の1つとして

足を運んでみてはいかがでしょうか。

◇水であそぼう!

・時間:13:00~16:30

・場所:佐々木家周辺

*打ち水、洗濯板での洗濯、水鉄砲などができます。

◇蚊帳体験

・時間:13:00~17:30頃

・場所:佐々木家

◇アイスキャンディー、地ビール販売

・時間:アイスキャンディー 10:30~15:00

地ビール 未定

・場所:信越の村エリア

*どちらも無くなり次第終了です。

「納涼民家園-水であそぼう!-」詳細

*詳細はホームページでもご確認ください。

日本民家園

神奈川県川崎市多摩区枡形7-1-1

<アクセス>

鉄道

・小田急線「向ヶ丘遊園駅」南口から徒歩13分

・JR南武線「登戸駅」生田緑地口から徒歩25分

バス

・小田急線「向ヶ丘遊園駅」南口バスターミナルより

川崎市バス【溝19】おし沼経由「溝口駅南口」行き乗車

⇒「生田緑地入口」下車、徒歩3分

・南武線「武蔵溝ノ口駅」、東急田園都市線「溝ノ口駅」南口バスロータリーより

川崎市バス【溝19】「生田緑地入口」経由「向丘遊園駅南口」行き乗車

⇒「生田緑地入口」下車、徒歩3分

本日より、弊社ホームページをリニューアルいたしましたので

お知らせいたします。

より見やすく、より使いやすく、より快適に、

また、情報を分かりやすくお伝えできるよう

デザインやレイアウト、文章を刷新しました。

今後も更に内容の充実を図り、

皆さまに喜んでいただけるような情報をお届けしてまいりますので、

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

<主な変更点>

■トップ画面

・「GATE SQUARE 小杉陣屋町」の画像にカーソルを合わせると、

スライドしながら物件画像を見られるようになりました。

(スマートフォン版では左右にスワイプすることでご覧いただけます)

・KAHALA2の物件紹介が加わりました。

■企業理念

・「ステートメント」を更新しました。

■会社概要

・「社長挨拶」を更新しました。

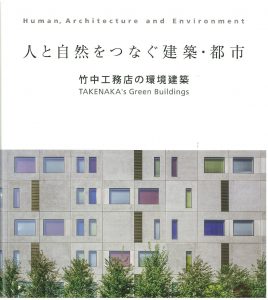

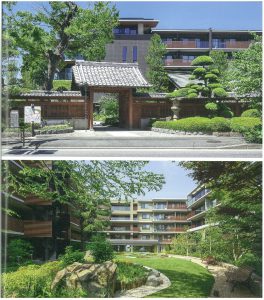

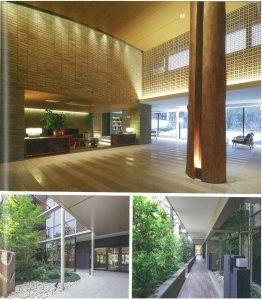

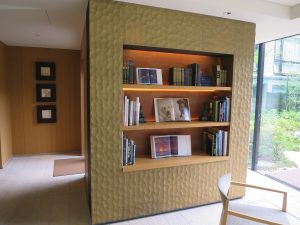

竹中工務店の著書『人と自然をつなぐ建築・都市』に

「GATE SQUARE 小杉陣屋町」が掲載されました。

竹中工務店が実践する「環境建築」をキーワードに、

ここ10年ほどの間に手がけた建築物の中から

デザインや快適性だけでなく、自然との調和や地域環境への貢献の面で

特に高く評価されている建築物を取り上げます。

日本橋ダイヤビルディング、あべのハルカス、日産自動車本社など、

全国各地のビルや施設がページを連ねています。

GATE SQUARE 小杉陣屋町は、

「地域景観(地域景観や環境の質の向上)」と

「資産価値(資産価値/ストック価値を生む)」の

2つの観点から選出されました。

原家の旧母屋の造りを活かし、歴史に根差した景観を創出していること、

ご神木のケヤキや既存の樹木を活用した自然豊かな環境であること、

また、それらの景観が地域に開放されていることに注目されています。

『人と自然をつなぐ建築・都市 竹中工務店の環境建築』

著者:竹中工務店

発行日:2018年7月30日

発行者:株式会社建築メディア研究所

この度、KAHALA2自転車出入口を自動ドア化しました。

KAHALA2の自転車出入口の扉は引戸式でしたが、

自転車をご利用の方々の中には女性やお子様など握力の弱い方、

またお子様や買い物袋を乗せて自転車が重くなった時など、

出入りの際に扉が開けにくい場合がありました。

以前より自転車出入口の扉の軽量化を検討しておりましたが、

より優良なサービスのご提供として

自動ドア化の工事を実施することとなりました。

- 自動ドアになった出入口

- 自動で開きます!

工事は7月24日(火)に無事終了し、

外側からはタッチキーをかざすだけで、

内側からはドアに近づくと自動で開きます。

お子様やお買い物帰りの方は勿論、

自転車をご利用される方々がより安全に、安心して

通行できるようになりました。

今後も快適な住環境の維持・管理に努めてまいります。